十二所神社とは

十二所神社(じゅうにしょじんじゃ)は、高知県長岡郡本山町本山(こうちけんながおかぐんもとやまちょうもとやま)にある神社だ。

祭神は、伊弉册尊(いざなみのみこと)、速玉男命(はやたまのおのみこと)、事解男之命(ことさかのおのみこと)、天照大御神(あまてらすおおみかみ)、天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと)、彦火瓊々杵尊(ひこほのににぎのみこと)、彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)、鸕鵜草不合尊(うがやふきあえずのみこと)、軻遇突知命(かぐつちのみこと)、埴山姫命(はにやまひめのみこと)、岡象女命(みつはのめのみこと)、稚産霊命(わくむすひのみこと)

創建は不詳だが、1209年の文書には記載されている。

由緒書き。

沿革は「長徳寺文書」承元2(1209)年の「十二所、供田」が初見で、建治2(1276)年、弘安11年正月、同年2月及び応安7(1374)年等の古文書があります。

弘安11(1288)年2月の文書には「土佐国吾橋山長徳寺若王子古奉祀熊野山十二所権現当山之地主等為氏伽藍経数百歳星霜之処也(以下略)」と、その創建が古代であることを記録しています。

「土佐州郡志」に「帰全山、或は之を別宮山と謂う 旧(もと)十二所権現社有り今は無し」と記し、当社が古代から中世にかけて帰全山に鎮座して居たことが示されています。

戦国乱世の永禄年中、本山氏と長宗我部氏との合戦で兵火に罹災し、帰全山から永田村今宮に移り、慶長15(1610)年5月に再建され、寛永15(1638)年12月、領主野中兼山公のとき、現在地に遷りました。

明治元(1868)年、十二所大権現を十二所神社と改称しました。

駐車場

この日は若一王子宮に参拝した。

その後、十二所神社にやってきた。

駐車場がどこか分からなかったので、とりあえず本山町役場の駐車場に車を停める。

ここから、十二所神社に歩いて行く。

蒸し暑い中で長い坂道が現れ、心が折れそうになる。

ようやく上りきったものの、坂道は続く。

参道

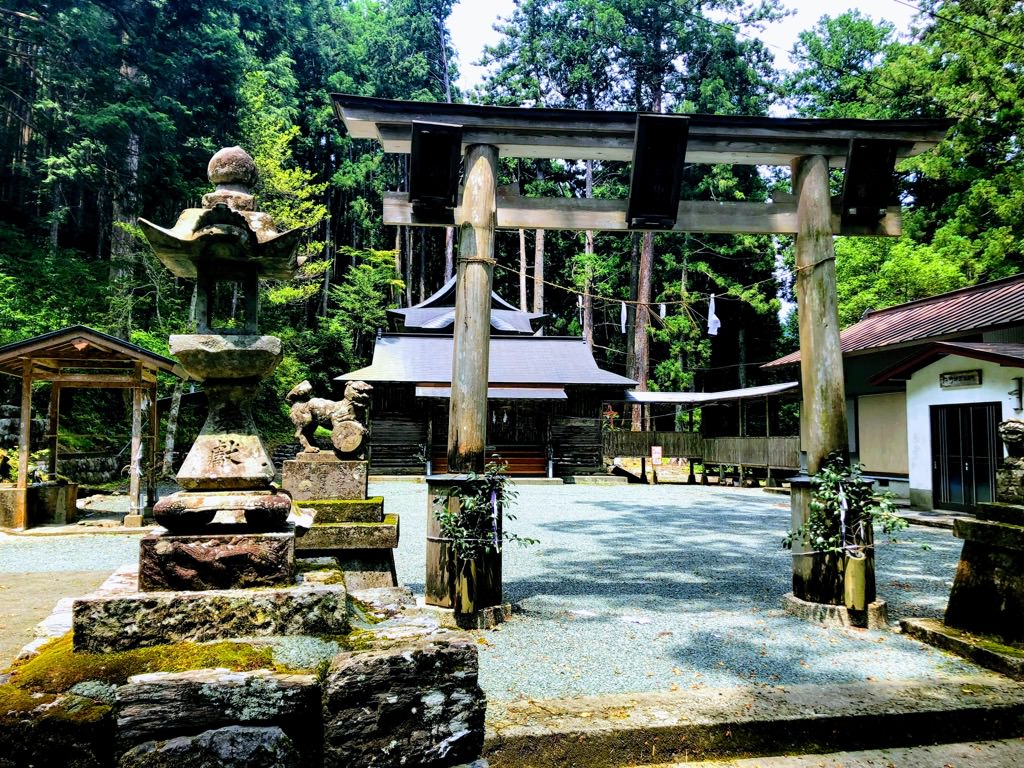

ようやく鳥居が現れた。

狛犬。

とても大きい。

この分岐を右に行くと、本山城跡がある。

「本山城跡碑」です。大正時代の高知県知事杉山四五郎書となっていました。

そして裏側には、大正元年十一月建之 奥宮刻となっていました。

本山城跡から引用

ここの狛犬は逆立ちしている。

平べったい顔立ち。

この後の杉の木は、樹齢300年以上の巨木だ。

大杉は、一対の狛犬の先、石鳥居の手前、社殿に向かって参道のすぐ左脇に立っている。

根元付近には緑の苔が厚く着いている。町を眼下にするとはいえ、谷底近くにあり、しかも境内全体が北向き斜面上にあるため、湿潤な生育環境にあるからだ。これは、大杉自身にとっての環境としても悪くないことだろう。

ところで、大杉のすぐ下を、下図の水路が横切っている。「本山上井」と呼ばれる水路で、土佐藩家老野中兼山(のなかけんざん。1615~64)が築いたものらしい。

今も生活用水として利用されているようで、清らかな水が流れていた。

本山十二所神社のスギから引用

扁額。

由緒書き。

拝殿。

扁額。

手水舎。

お百度石。

オガタマの木。

記念碑。

社務所。

参拝

参拝する。

本殿。

見事な彫刻。

摂社。

大山祇大神だ。

坂道を下り、鳥居近くに鎮座する稲荷神社へ。

内部はこんな感じ。

参拝を終え、モンベルアウトドアヴィレッジ本山に向かった。

感想

坂道が長く、汗びっしょりになってしまった。

後から気づいたのだが、舗装路が続いており鳥居の近くに駐車場も整備されていた。

車で来れば、なんてことはなかったのだ。

神社は思った以上に大きく、威厳があった。

12の祭神を祀っているだけのことはある。

四国統一を果たした長宗我部元親に滅ぼされた本山氏の歴史を感じられる場所だ。

無料gpxファイルのダウンロードはこちら /wp-content/uploads/gpx/20190726_十二社神社.gpx